「推し」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。推しとは、イチオシのモノや人を指す言葉で、若者には一般的に使われています。「私は〇〇推しだから(〇〇が好き)」「推しが尊い(好きな人が素晴らしい)」「推ししか勝たん(好きな人だけが最高)」といった使い方をします。

そして、好きな芸能人や声優など、人を応援することを「推し活」と呼びます。「就職活動」を「就活」と呼ぶのと同じですね。推し活の結果、推しのファンが増えて有名になることが喜びなのですが、一方、ファン歴が浅い人を「にわか」と呼んだり、同じ人を好きになることに不快感を表す「同担拒否」という言葉もあり、複雑なファン心理がうかがえます。

SHIBUYA109 lab.が2021年7月に発表した「コロナ禍におけるZ世代のヲタ活実態調査※」によると、15~24歳の女性の75.5%が「〇〇ヲタと言えるものがある」と回答しています。この調査では、推し活をヲタ活と呼んでいますね。以前は良いイメージを持たれなかった「ヲタク(オタク)」ですが、現在は好きなモノを極めているという意味で称賛の言葉にもなっています。「推し」と「ヲタ」はそれほど意味が変わりません。

※コロナ禍におけるZ世代のヲタ活実態調査(https://shibuya109lab.jp/article/210713.html)

推し活は、CDや公式グッズの購入、ライブに行く、イベントに参加するといった行為がメインです。しかし、コロナ禍では参加型のイベントは中止になるなど、思うような推し活ができません。そこで、SNSを含めたネットを通じた推し活が盛んになっています。

SNSで推しを応援

上記の調査によると、現在行っているヲタ活の1位は「SNSで情報収集を行う」です。複数のアカウントを持てる「Twitter」や「Instagram」では、推し活専用のアカウントを作ることで、同級生たちに気兼ねすることなく、推しを応援できます。推しの公式アカウントをフォローし、同じ推しを持つアカウントとつながることで、推しの情報をくまなくチェックできます。例えば、推しが新曲を出したときも、その喜びを分かち合えます。同じクラスの仲間で同じ推しを応援する人を見つけるのは難しいですが、SNSならすぐに見つかります。

2位は「推しの動画を見る」です。「YouTube」やInstagramなど、推しが頻繁に動画で発信するのも今ならでは。毎日とまではいきませんが、最新の推しを見ることができます。

3位以下には、公式グッズの購入、テレビの視聴、オンラインイベントへの参加などが入っています。そして割合は13.6%と低いのですが、「SNSでの布教活動」も入っています。

布教活動とは、動画や画像を作ることを指すそうです。推しのベストショットを集めて動画にしたり、画像に文字やイラストを加工したりしてSNSに投稿します。

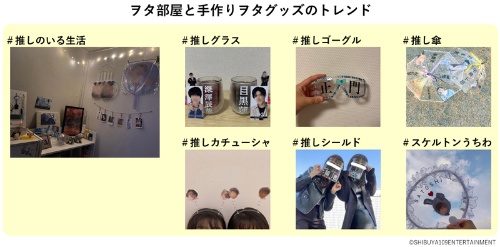

Instagramでは「#推しのいる生活」というハッシュタグとともに、推しをあしらった手作りの推しグッズが多数投稿されています。例えば、推しの名前を大きく入れた「推しグラス」、推しの写真と名前を入れた「#スケルトンうちわ」などです。こうしたグッズで部屋を飾った様子も投稿されています。在宅の時間が増えるなか、若者たちは推しを応援することで前向きな生活を送っているんですね。

記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります。