チッソの工業廃水による熊本の公害「水俣病(※)」を取材し、その悲劇を世界に知らしめた写真集「MINAMATA」。

水俣に3年間移り住んでこの作品を作った写真家、ユージン・スミスさん(1978年死去)と彼の妻だったアイリーン・スミスさんを主人公にした映画『MINAMATA』(配給:ロングライド、アルバトロス・フィルム)が9月23日から全国で公開される。

写真集『MINAMATA』(クレヴィス)も復刻され、1998年以来、遺族の意向で公開が控えられてきた代表作「入浴する智子と母」も23年ぶりに表に出る。

当時、撮影意欲を失っていたユージンさんが最後の作品として水俣に力を注いだのはなぜか。映画化や写真集の復刻で、今、見る人に何を伝えたいのか。

BuzzFeed Japan Medicalはアイリーン・M・スミスさんに話を聞いた。

※水俣病 1956年に公式確認されたメチル水銀による中毒性神経疾患。チッソの工業廃水が水俣湾内の魚介類を汚染し、それを地域住民が食べて起きた日本4大公害の一つ。脳や神経が侵され、手足の震えや痺れなどの症状が出る。汚染された魚を食べた母親の胎内で影響を受け、重い障害を持って生まれた胎児性水俣病患者もいる。国が定めた基準で認定されていない患者の救済を求めて、今も裁判が続いている。

ジョニー・デップのユージン「一瞬そこにいる気がした」

ーー1971年に水俣に初めて移り住んでから50年経ち、映画という形で改めてユージン・スミスさんやアイリーンさんの仕事が注目されることについてはどう思いますか?

私たちが注目されるというより、患者さんの苦しみと闘いの素晴らしさが世の中に知られていくこと、そしてユージンのジャーナリストの信念が話題になっていくことは非常に嬉しく思います。

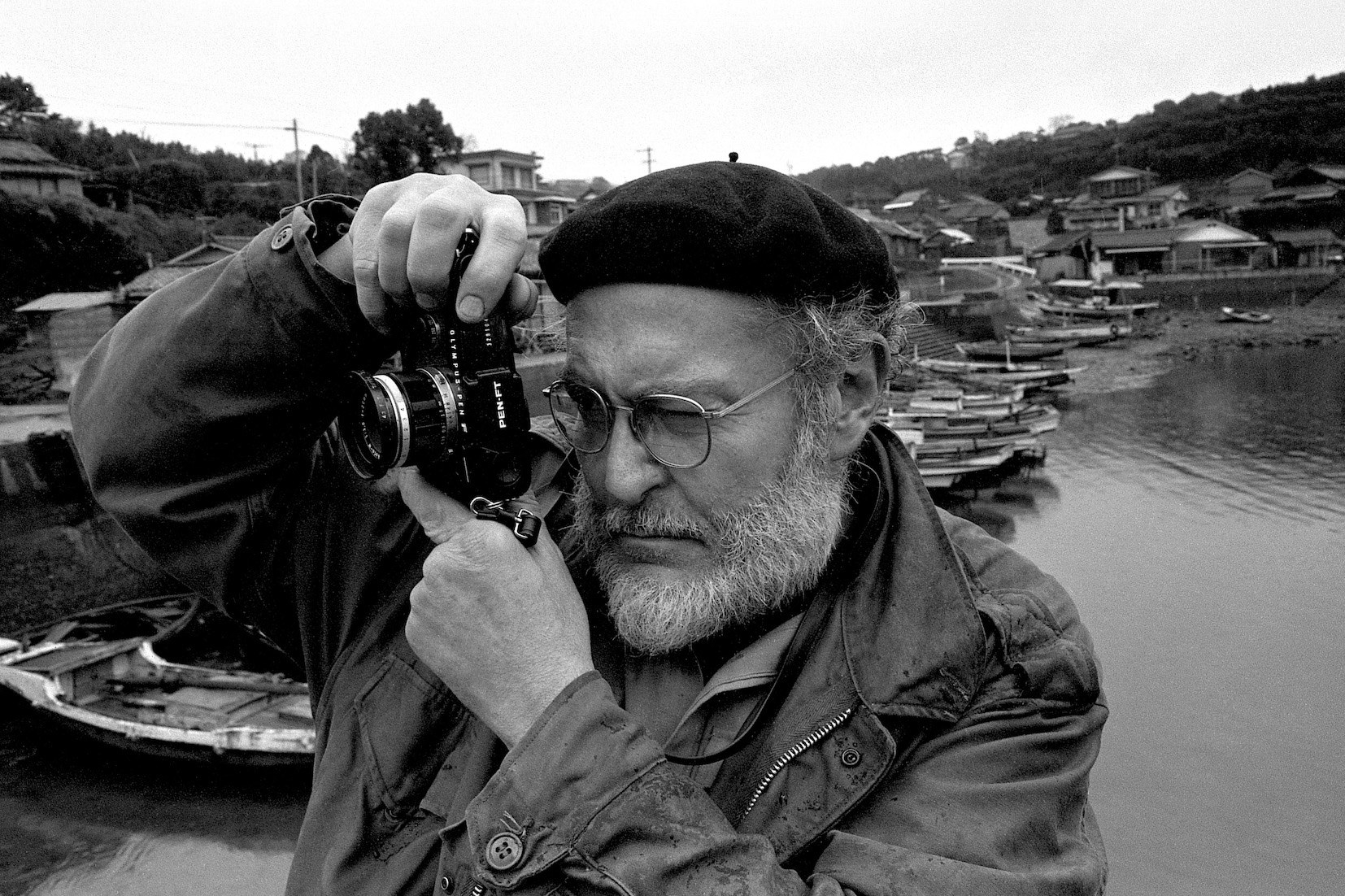

ユージンはラッキーな人です。1918年生まれですから今、生きていたら102歳です。生誕100年を超えても彼のジャーナリズムの信念が注目されるなんて。

ーージョニー・デップさんや美波さんが演じられたお二人の姿を見て、どうでしたか?

この映画はドラマだし、実際に生きた人にとっては複雑な気持ちがあります。

YouTubeでこの動画を見る

『MINAMATA』予告編

私がしたのは、ユージンと私が見た患者さんの本当の姿、本当の出来事、ユージンと私がどうやって仕事をしたのかを監督にお伝えすることでした。監督の様々な質問にも答えました。

ジョニー・デップさんのニューヨークの暗室で写真を焼いている場面は、後ろ姿の体の具合とか動き方とかがものすごくユージンに似ています。

撮影中に一瞬だけ不思議なことがありました。

工場の上から写真を撮っているシーンを見ている時、2秒か3秒の間、「ああユージンが外にいるわ。しばらく会っていないわ。会いにいこう。でもこの窓ガラスを通して行っちゃだめだな」と一瞬思ったのです。不思議な感じでした。そこに「いる」感じがしたの。その一瞬ね。

また、最初のシーンで写真誌『LIFE』の編集者に「水俣に行かせてくれ」と食いついていく感じは、ユージンのジャーナリズムを感じるのではないかなと思いました。

ただユージンは絶対に諦める人ではなかった。映画の中のユージンは途中で挫折しそうになり、編集者と喧嘩しますが本当なら逆です。「間に合わないからやめろ」という編集者に対し、ユージンが「絶対やめない」と返す議論になるはずでした。

出会う前から感じた「この人のことを私は知っている」

ーーユージンさんとの出会いは大学生だった時に、富士フイルムのCMの仕事で通訳をされたことでしたね。最初、どういう印象でしたか?

私は彼を全然知らなかったんですよ。

ニューヨークの下町の彼のスタジオに行くと、アルミサッシをスプレーで黒く塗った玄関ドアがあり、その横にはスプレーで黒く塗った手製の黒いメールボックス」がありました。同行した企業の人は住所を間違えたと思ったようです。

それなのに、会ったこともない私はなぜか「大丈夫、ここよ」と言ったのです。出会う前から仲間というか、「この人のことを私は知っているんだ」という気持ちになっていました。

富士フイルムの人が「尊敬している写真家です!」とユージンに伝えるのを通訳すると、「君は僕を知ってる?」と私に聞いてきて、「別に」と返したら二人で笑って、そこで連帯している気分になっていました。

撮影の3日間、ユージンは仕事を無視して私と話してばかりで困りました。彼が語っているところを撮影するのですが、私にジャーナリズムの信念を語ったり、冗談を言ったり、口説いてきたりしていました。

ーー映画では二人が惹かれ合う過程はさらりと描かれていますが、出会ってすぐ日本で結婚して水俣に二人で移り住むわけですね。

実際に結婚したのは1年後です。でも出会った直後から「結婚してくれ」とは言われていました。

ちょうどニューヨークで大規模な回顧展を準備している最中で、私も手伝うことになり、数日手伝ったらカリフォルニアに帰るつもりでした。

ところが、私がいなければ回顧展の準備もままならない状態になり、ユージンも「お前がいなくなったら自分は死ぬ」と言う。プレッシャーがかかりましたが、彼の信念を信じていたし、これを見届けようという気持ちにもなり残りました。

二人で徹夜続きで準備を続け、どんどん関わりが深くなっていったのです。『LIFE』にも発表できなかった作品を最後の勝負のように全部出すのだと気合が入っていました。そんな彼に完全に関与して、支える立場でした。

ーー撮影への情熱を失っていた頃でしたよね。

写真への想いが強過ぎて逆に身動きが取れなくなっていた時でした。回顧展でこれまでの仕事をまとめる意欲は強かったのですが、撮影はずいぶんしていなかった。ある意味、停滞期でした。

水俣へ 考える間もなくその場で決める

ーーそんな時に、写真展や写真集の企画をしていた元村和彦さんから水俣の公害の話を教えられたのですね。

回顧展を日本で開くことを相談していたのです。彼がそれを引き受けてくれて、「日本に来たら、水俣を撮らないか」と勧めてくれたのです。

ーーそれを聞いて、二人はどう思ったのですか?

二人でその場ですぐ決めました。「どうしようか」も全くなく、すぐ「行こう」と心が決まっていました。

ーーなぜそこまで水俣に惹かれたのでしょう。

公害で人が死ぬなんて初めて聞きましたし、この出来事に関わりたいという気持ちが強く湧いたのです。

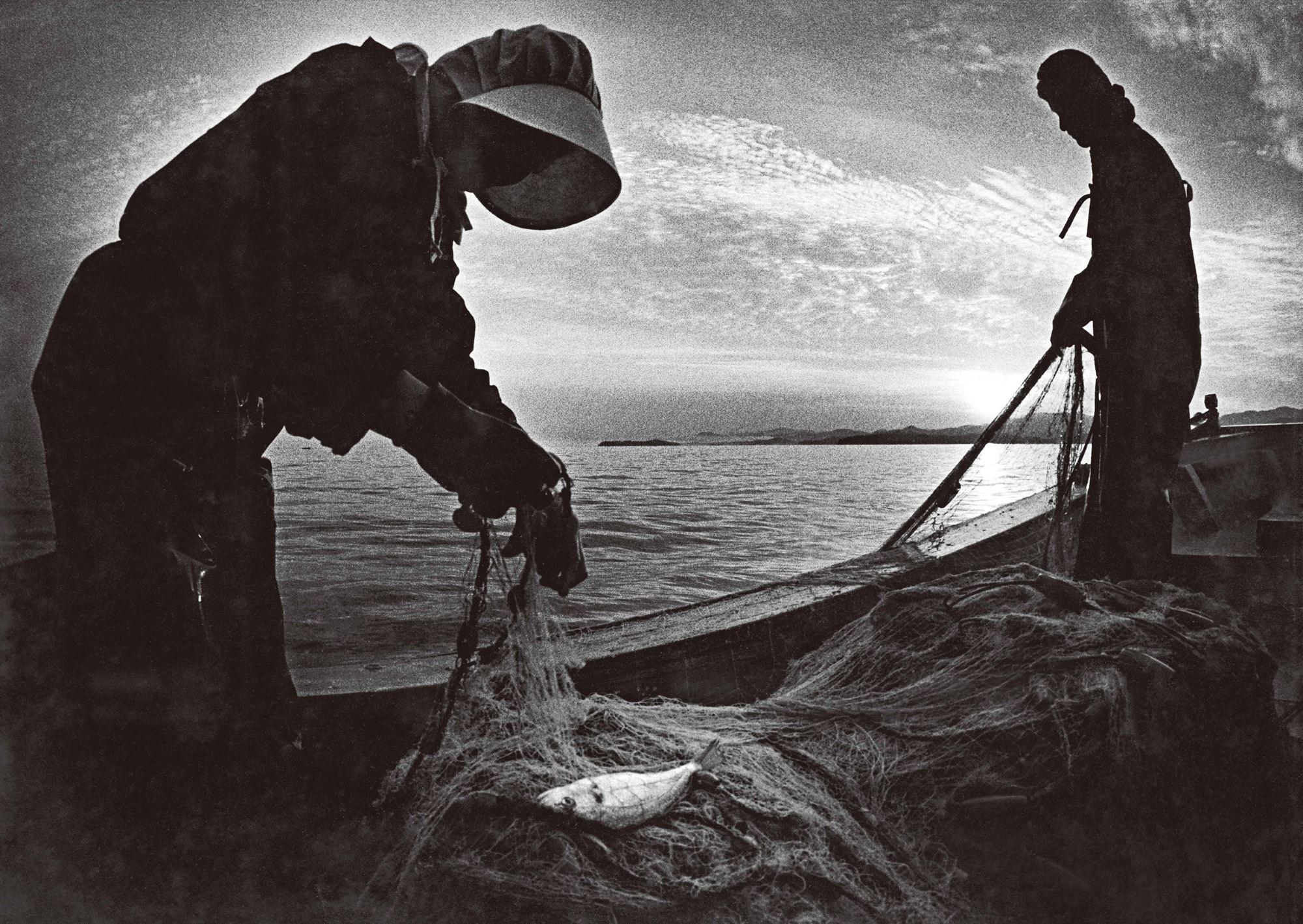

彼は第二次世界大戦で特派員として日本に行き、沖縄などで民間人の苦しみを知っていましたし、日立製作所の仕事で日立に滞在したこともありました。行った先々で、農村もあれば漁村もある。1960年から1年間、日立の工場を撮るだけでなく、漁村、農村の人々、日立の労働者も写真におさめていました。

日本に強い思いがあり、「もう一度日本に行きたい」と言っていたのです。

私は私で日本が故郷だし、故郷で何が起きているのかが知りたい。このことが二人をつなげるという思いもあったと思います。

迷いもなく決めました。

寝食を共にし、人々に「そっと入っていく」

ーー1971年に水俣に移り住み、地方の漁村に外国人が来るというのは珍しかったと思います。どうやって溶け込んだのですか?

水俣に住んだ3年間は外国人が一人もいない状況でした。そして、こんな年齢の離れた夫婦だし、すごく目立っていたのは確かです。

けれど、患者さんはチッソとの戦いに打って出て、勝てるはずのない裁判に身を捧げるという感じでした。みんなスケールが大きく生きていて、日常生活とは違う。その雰囲気の中に私たちがいても不自然な感じはしません。

水俣の人は東京の駅前でアピールもして、全国からテレビも来て、いろんな写真家が来ては帰り、住み着いていた写真家もいました。写真家が自分たちを撮るのは初めてだということはなかったのです。

ーーどうやって距離を縮めましたか?

前にいた写真家の塩田武史さんが案内してくれて、「この人たちはアメリカから来たよ」と住民たちに紹介してくれて、住む家も見つけてくれました。

この家は国道3号線と旧道が交わるところにあったので、3号線を通る時も家が見えるし、旧道を通れば縁側から部屋の中が丸見えです。布団も干したままだと雨に濡れてしまうと心配してくれる。私たちの日常が見えたのは大きいと思います。

また、「この人たちは大丈夫か。世話してあげないと」と気に掛けていたと思います。私は21歳でしたし、ユージンは戦争で怪我をしていてそんなに動けないし。

あとはユージンの考えで「そっと入っていく」ことをしていました。無理に踏み込まないように気をつけていました。

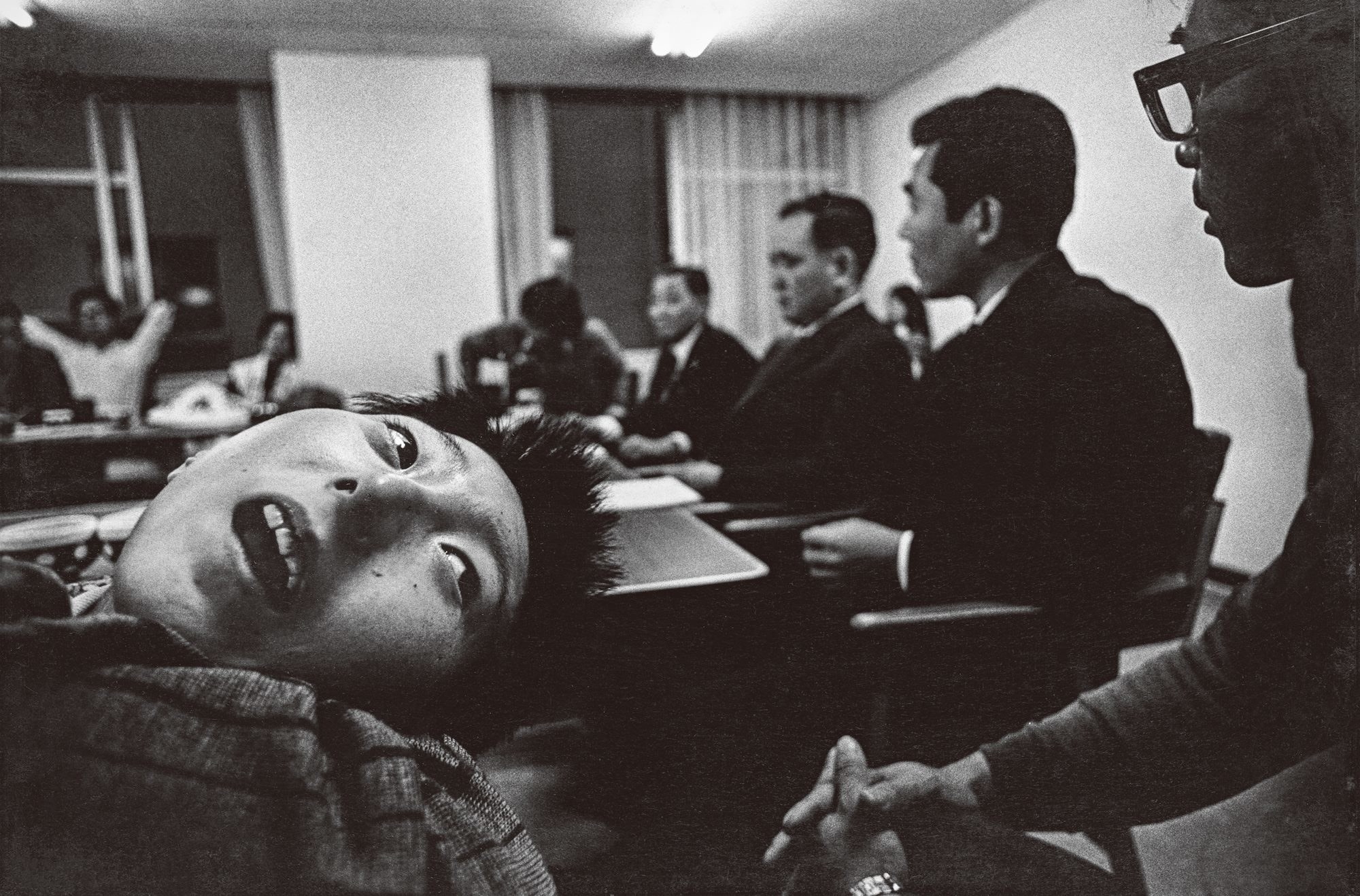

「病を撮る」ということはとてもデリケートなことです。水俣の患者は、昔から奇病と言われ、差別されていました。毒を流されて、それを知らないで食べた被害者で何も悪いことをしたわけでもないのに、差別される。

写真を撮るというのは、それを社会的に晒すことです。デリケートなことですから、安心してくれるまで待つ。信頼が何より大事です。

裁判をやっている人をメインで撮っていたので、裁判に一緒に行くと、泊まった旅館で全員一部屋で寝ました。何十人も布団を並べて、食事も一緒にする。そういうことを積み重ねて、安心していってもらったのだと思います。

もちろん私たちはジャーナリストなので、患者さんとは一定の線引きはしていたし、チッソ側にアポをとって話を聞きにいくこともありました。

カメラは呼吸をするようにいつも持っているので、患者さんの家を訪ねた時も2台ずつ首にぶら下げておしゃべりしながら撮ることもありました。

私は120分の録音テープを200本ぐらい撮りましたが、今聞くと、水俣病の話だけでなくいろんなおしゃべりをしていますね。野球のワールドシリーズがどうなったかユージンが教えてもらったり、雑談だったりです。そんな風にゆっくり溶け込んでいったのです。

彼は音楽のように写真を撮っていた

ーー二人とも撮っていたのですね。

映画と違って私は最初から撮るつもりで、最初からチームとして入っていました。彼はフィルム500本以上、私も500本以上撮っています。

いつも同じ場面にいたので、彼がなぜあのように撮れるのかは私の写真と比べたら浮き彫りになると思います。

私は一から彼に写真を教わったのですが、私だと「結構上手く撮れている。でもこれじゃない」という写真が並んでいます。私は慎重に1枚1枚を撮っていますが、ユージンは各フレームを慎重に撮るのではなく、音楽のようなプロセスを通して「決め手」の写真を撮ります。

彼は音楽のように写真を撮っていました。

徐々に上がっていく時の写真は、捨て写真ではないのですが、集中を高めていく呼吸のようです。そして集中が極まった時に、決まった写真がある。

彼の撮影した写真の1カット、1カットを見たら、これは全然良くないなと思うものもあるけれど、決め手のものを撮るためのリズムが一連の流れの中にあるのですね。

「入浴する智子と母」はどう撮ったのか

ーーユージンさんの代表作で、映画でもこの撮影シーンが美しく描かれていますが、胎児性水俣病の上村智子さん(当時15歳)を母親が抱きかかえて風呂に入れている写真「入浴する智子と母」は、ユージンさんが入浴時の撮影を提案したのですか?

彼の発想です。私はお風呂の中で写真を撮るなんていう発想はありませんでした。彼がお願いして、私が通訳して、智子さんのお母さんが「いいですよ」と言ってくれたのです。

数日後に「午後の3時過ぎに入れるから」と連絡がありました。その日はそれだけしか撮影を入れませんでした。

それまでにお風呂場は見ていなかったのですが、どの家もみんな五右衛門風呂だし、うちも五右衛門風呂でしたから、彼女を入れたらどんな感じか、なんとなく彼は想像していたのだと思います。

五右衛門風呂の洗い場で用意ができたら呼んでもらい、二人で入っていきました。

あの時に、普段は頭をかがめて棧(さん)をくぐるユージンが、バシッと音が鳴るぐらい頭を強く打ったことを覚えています。お母さんの方から「今日は止めにする?」と心配されたぐらいすごい音でした。

ーー目を奪われていたのですかね。

集中していたのでしょうか。音楽のように山を登っていく撮影手法を、その時強く感じました。

午後の逆光が曇りガラス越しにも強かったので私はライトを持って、顔が暗くならないようにしていました。私は映画のように体を触っていません。ただ、ユージンが静かに「もう少し手を上げて」などとお母さんに声をかけることはありました。

すごく静かな中、ほとんど誰も喋りませんでした。水の音が静かに響き、4人の呼吸の音だけが聞こえる状態です。カシャッ、カシャッというシャッターの音が響いて、彼が動き、被写体の二人も少し動く。水の光も揺らめき、注ぐ光も変わる。風呂場全体が呼吸しているようでした。

少しずつ少しずつ高まっていくのを感じ、頂点に達したと感じた後は、少しずつ引いていく。

撮影後、すぐに現像しました。頂点の写真が2枚ありました。

彼の心の中も、自分が今まで培ってきた能力と、人生の積み重ねと、まだ子供らしさがある自分と、うつになった自分と、しょっちゅう「死んじゃおうか」と思う自分と、痛みを引きずっている自分と、でもジャーナリズムの勝負をする自分と色々あったと思います。

これが最後の仕事になるという気持ちが、お互いに暗黙の了解としてありました。

お母さんも入浴の姿を撮られるのはすごく覚悟が必要だったでしょうし、智子さんも撮られていることはわかっていたでしょう。

お母さんは、「苦しみはいくら活字で伝えてもなかなかわかってもらえない。姿を見たらもっと多くの人がわかってくれるのではないか」と後にテレビでこの写真について話していました。

「この子は宝子」愛や人が生きる美しさも写す

ーー水俣病の悲惨さだけでなく、母親の愛情や人が生きる力など、複雑な感情を呼び起こされる写真です。

親御さんと智子さんとの間の家族の絆がとても強いからです。

ーーそれがお二人が水俣で撮りたかったものですか? 公害の悲惨さだけではなく、人の愛や尊厳を感じます。

智子ちゃんは床ずれができるから、お父さんとお母さんが交代で夜中座って抱いていたんです。

親は子どもに対する愛情を大変さを通じて培っていくものですね。

生まれたばかりの小さな赤ちゃんを生かしておかなければというような親の必死さが、智子さんの場合は亡くなるまでずっと続きました。成人式が終わって次の年に21歳で亡くなるのですが、すぐに肺炎になりやすかったし、食べさせるのも毎日何時間もかかる。それを亡くなるまで続けたのです。

お母さんは、智子さんがお母さんが食べた毒を引き受けて体から出してくれたと言っていました。智子さんの後に6人子どもが生まれるのですが、お母さんの症状は軽く、他の子どもも守られました。

お母さんは「この子は宝子だ」とも言っていました。ある意味、一家を守ってくれた子どもなのです。

ーーそういう気持ちも一枚の写真に全て込めるということですね。

込めるというよりも、そこに存在しているから、それを写すということですね。

ーーそちらに目を向ける写真家はそれまでなかなかいなかった。

どうしても水俣病は悲惨さが強いので、悲惨さを見せますよね。

ーーユージンさんはこの写真についてどう言っていたのですか?

あまり評論のように語ることはせず、むしろ焼き方にこだわり、一番伝わるように仕上げることに集中していました。

後にこの写真は亡くなったキリストをマリアが抱き抱える「ピエタ」のようだと言われましたが、自分でそう言ったこともない。

最後の作品、最後の表現のつもりではいました。最後の仕事をやっているという意識は常にありました。彼の体がもたないとか、二人の関係がもたないことは見えていた。絞り出すだけ絞り出してここで勝負だと思っていました。

水俣に行って3ヶ月ぐらいの写真です。

それから2週間後に「五井事件」(チッソ五井工場の労働者が、訪問中の患者や記者に暴行した事件。ユージンさんも重症を負って片目を失明しかけ、撮影がしづらくなった)が起きました。

水俣で発揮したジャーナリズムは?

ーー『ユージン・スミス写真集』(クレヴィス)の前書きで、アイリーンさんが「ユージンはジャーナリズムから『客観』という言葉を省くべきだといつも言っていた。ジャーナリストは先入観を持ちながら出来るだけ公平に正直に目撃する事実を見つめ、それを伝えていく。その姿勢が大切である。『客観的である』というのはウソであり、大切なのはfair(公平)でありhonest(正直)であることなのだ。このことは日常的に主張していた」という言葉が印象的でした。水俣に行くまでユージンさんにはどのような先入観があり、現場でどう向き合っていたのでしょう。

病気がすごく深刻なので、悲惨さがメインメッセージと最初は考えていたと思います。でも患者さんたちとの出会い、心を打たれることで人間は考えたり、自分の中からエネルギーが湧いたり、気持ちが変わったりするのでそこを伝える。

それが現場を見て、出会ったことを捉える行為だったと思います。

「客観」という義務を背負うと、人間は客観的ではないのに客観を装うことになります。自分にも人にも嘘をついて、変に中立や公平を主張することになる。

でも、公平さは物事を見て、判断を下すことです。「どんな判断もありません」というのは嘘です。

ーーユージンさんは水俣で人々と出会ってどう変わりましたか?

変わったというより、もっと理解が深まっていったのではないでしょうかね。

水俣病の患者というだけでなく、その人たちがどういう人たちかを知る。智子さんの場合は、家族の中の強い絆を知りました。

智子さんの写真を大切にしたい 再版の写真集で復活

ーーその智子さんの写真が、智子さん亡き後、ご両親の願いで1998年に公開を封印されたのは残念なことです。著作権を持つアイリーンさんも苦渋の決断だったと思いますが。この写真の決定権を両親に渡したのですよね?

渡してはいないのです。公開を止めることができるという著作権の権利を使っているという認識です。

封印というよりも、あの写真を大切にしていくことが大事だと思っています。

1998年の結論は、「もう休ませてあげる」という結論でした。そこまでの数年間は、いつもあの写真だけ使用を依頼されて、「あれを出したら自分たちは仕事を終えた。自分たちは公害の戦いをちゃんとやりました」とこの写真が扱われているように感じることがあり、気になっていました。

智子ちゃんに仕事をさせ、利用している感じです。自分が行動する代わりに、あの写真が利用されている。

ーーそれはアイリーンさんにとっては不本意だった。

そうですね。だからあの写真を大切にしたいという思いでした。だけどあの写真を閉じ込めてしまうつもりはなかった。これまでの20年間も「あの写真を大切にする」という気持ちは生き続けていました。

ーー被写体の思いを汲み取ることはとても大事だと思いますが、あの写真で伝わるものが大きいのも事実です。今回の映画でもオリジナルプリントが使われていますが、今後、公開するようなことはあり得ますか?

葛藤するテーマですよね。ユージンも「被写体に対する責任」と「見る側に対する責任」「伝えていく責任」について語っていました。私は場面、場面で誠実に考えていくのが一番大切だと思っています。

完成した映画を見て、この写真を大切にするなら今何をするべきかと考えた時、「本物の写真を見せることだ」という結論が出ました。

だから再版する写真集では、親御さんにもお願いして1975年に出したものと同じ内容を出します。智子さんの写真も全て入ります。

作品は見た人が仕上げるもの

水俣の問題は今も続いているので、それを社会が知ってほしい。映画をきっかけに大きなブレイクスルーができればと思っています。

当時3、4歳だった子どもが今でも水俣病と認められていません。ちゃんとした汚染地域の健康調査も一度もなされていません。政府もガラッと変わるのを願っています。

ーーユージンさんは、「写真はせいぜい小さな声にすぎないが、時折、一枚の写真、ひと組の写真が我々の意識を呼び覚ますことができる」と書いています。この映画や復刊される写真集に見た人の意識を呼び覚ましてほしいですか?

私が一番興味があるのは、作品が高く評価されることではなくて、見た側の心の中に起きる、もっと知りたくなるとか、 何かをやりたくなる気持ちです。

作品の仕上げは見る側が行うものです。その場で初めて仕上がる。写真集ももう一度復刊されて、新しい世代が見て何かを受け止めてくれれば、私たちの作品がもう1回仕上がるのだと思います。

映画は私が作ったものではありませんが、映画館で一人一人に何かが起きて、それぞれ違う魂ですから違う仕上げの作品が生まれると思っています。

【アイリーン・美緒子・スミス】

1950年、東京生まれ。アメリカ人の父親と日本人の母親をもつ。1968年、スタンフォード大学入学。1970年に通訳者として富士フイルムのコマーシャル制作の仕事に携わり、ユージン・スミスと出会う。結婚後、すぐに水俣に移住。1983年コロンビア大学で環境科学の修士号取得。環境市民団体グリーン・アクション設立。