公正取引委員会が、下請けへの買いたたきなど法令違反の多発するIT業界に対する監視を強める方針を打ち出した。全業種の中で下請法違反が最も多発している業種がITサービス業だとして、公取委はGメンによる立ち入り調査などで摘発を強化し、いびつな業界構造にメスを入れる方針だ。

2022年6月29日にはソフトウエア開発の多重下請け構造における取引実態をアンケートや聞き取りで明らかにした調査結果を公表。多重下請け構造の中で、付加価値を生まない中抜きや、代金の買いたたき、発注元都合などによる成果物の受領拒否などが根深く存在している実態を明らかにした。

下請法違反、ITサービス業が9%弱を占め最悪

公取委が公表したのは「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」。下請法で下請け事業者になる可能性がある資本金3億円以下のソフトウエア開発業2万1000社にアンケート票を送り、22.6%にあたる4739社からの回答を集計した。加えて、親事業者になり得る資本金3億円超の大手・中堅のITベンダー16社やITサービス業で働くSEらへの聞き取り調査も交えて、取引実態を明らかにした。公取委によるITサービス業を対象にした調査は18年ぶりという。

背景には日本のITサービス業が最も下請法違反を犯している業種だという事実がある。公正取引委員会と中小企業庁のまとめによると、2021年度における下請法違反の被疑事件1万件強のうち、業種別では「情報サービス業」が8.93%を占め、機械器具の卸売業や貨物運送業などを抑えて最悪だった。

政府は2021年から、下請け事業者が物価高騰や賃上げなどの価格転嫁をしやすいよう取引環境の整備を後押ししている。不当な安値発注につながりやすい中抜きや、買いたたきが他業種よりも常態化しているITサービス業は公取委が監視を強めるべき対象となった格好だ。

下請法は資本金によって規制を受ける発注元、および保護対象となる発注先を決めている。同法の対象となるかどうかは発注元、発注先の資本金による。資本金の額が1000万円を超えるか否か、また3億円を超えるか否かを境に、規制や保護の対象に含まれるか否かの判断が変わってくる。

具体的には、発注元企業の資本金が3億円超の場合、発注先が同3億円以下だとそれぞれ同法の対象となる「親事業者」「下請け事業者」とされる。発注元の資本金が1000万円超~3億円以下の場合、発注先の資本金が1000万円以下であれば同様に同法の対象となる。

公取委の今回の調査によると、資本金1000万円以下でも発注元企業であったり、資本金が同じ区分で受発注の取引があったりするなど、下請法の規制を受けない取引も少なくないことが分かった。ただし公取委は独占禁止法が禁じる「優越的地位の乱用」の条項も用いて、不当な買いたたきや受領拒否など違反摘発を強化する考えだ。

公取委は2022年2月、他省庁とも連携のうえ「優越的地位濫用未然防止対策調査室」を設置。同年5月には、問題がある取引を調査する専任の職員「優越Gメン」を置き、下請法の適用外でも関係先に立ち入り調査する体制を作っている。

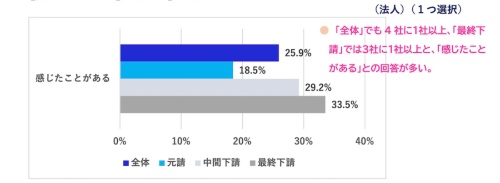

ユーザーの要望を中抜きがたらい回し

下請け事業者になり得る中小事業者へのアンケート集計でまず明らかになったのは、付加価値を生まないのに取引に介在する「中抜き」事業者が多く存在することだ。回答企業全体では25.9%が中抜き事業者の存在を感じたことがあると回答。最終下請け事業者からの回答に限ると33.5%と、3社に1社以上が中抜き事業者の存在を経験していた。

![データサイエンス数学ストラテジスト[中級]公式テキスト](https://info.nikkeibp.co.jp/atclnxt/books/24/05/29/00334/B_9784296204939.jpg)