vol.1 はこちらをご覧ください。

vol.1 はこちらをご覧ください。

田原 そもそもTwitterっていうのは、最初はいつどこで始まったんですか?

津田 ちゃんと始まったのは2006年の夏。アメリカの西海岸シリコンバレーですね。

田原 どういう人が始めた?

津田 もともと、Googleやブログのサービスを使ってた人たちが、ブロガーっていうサービスとかPodcastというネットに音声を溜め込む仕組みを作っていたんです。そんなシリコンバレーで成功した人たちが始めた新しいサービスのひとつなんです。

田原 だけど、ブログって一銭も金にならないでしょ?

津田 ブロガーっていうサービスをGoogleに売ったんですね。それで、その人は売却した金額を手にしているんです。

田原 うろ覚えで間違いかもしれないけど、youtubeもそうでしょ? youtubeをGoogleに売ったわけでしょ?

津田 そうですね。

田原 で、何百億とか・・・

津田 いや、あれは1600億円くらいでしたね。

田原 Twitterもいずれそうなるのかな?

津田 TwitterはずっとGoogleとかYahooとかいろんなところが買収を狙ってたんです。そういう風土がシリコンバレーでは当たり前ではあるんです。ただしTwitterはそれ以上に伸びが大きかったんで、買収提案を全部断って、「自分たちだけでいきます」と。

田原 なるほど。今のところはね。

津田 今のところはそうです。

サブプライム問題とTwitter

田原 最初はどんなふうに始まったんですか?

津田 自転車のバイク便とかメッセンジャー便ってありますよね。何か新しいサービスをやりたいねという創業者たちが、あの人たちに効率よくショートメッセージを配信できるものを作りませんかというのが着想のヒントになった。

田原 僕も、書いた原稿をFAXで送ることもあるけど、バイク便で頼むこともあります。

津田 自分がフォローしたい、追いかけたい人が今、どういうステイタス、どういう状況にあるのかを把握する。会社でいえば、行き先掲示板みたいなものです。

「置かれているいる状況がどうなっているのかをリアルタイムで分かると便利なんじゃない」というコンセプトをウェブサービスの形にしてみたら、思った以上にこれはおもしろいということで、本格化し、2006年にスタートした。それで半年ぐらいやって、一気に広まり始めたのが2007年の春。

アメリカのイベントで、新しいウェブの面白いサービスだってことで賞をもらったんです。

田原 へぇ~!

津田 ウェブアワードってところで賞をもらって、それでワシントンポストやタイムズなど既存のメディアがこういう面白いサービスがあるって取り上げてユーザー数が増えていったんです。

田原 日本にはいつ頃入ってきたんですか?

津田 向こうのメディアで紹介されて話題になったのが、2007年の2月~3月。日本にも3月~4月に入ってきて、一気にユーザーが増えたんですね。

田原 2007年ですか。僕らは古い世代にとっては2007年っていうとサブプライムローンが破綻した年なんですね。

津田 そうですね。

田原 サブプライムローンが一方で破綻し、金融パニックの元になるんだけど、一方ではTwitterっていう新しい文化が広がって日本にも入ってきた。

津田 そうです。日本にも春に入ってきて、僕もその時期に始めた。そのときは新しい物好きの人とか、IT関係の人が登録して、「登録はしたものの、使い方がわからない」という感じでやめていっちゃった人もいたんです。それでも、やっぱりこれおもしろいって使い続けた日本人ユーザーが数万人いた。そういう人たちが少しずつ支えてきたというのもある。

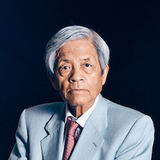

田原 総一朗

田原 総一朗